一口坂を登りきると、善光寺道は聖高原からの斜面を横断するルートとなり、すぐに「駒が石」があります。

木曽義仲軍の勢いが強く、軍馬の通過した後、路上の石に蹄(ひづめ)の跡が残っていたことから、後にこの石を「駒が石」と呼んだとのこと。

麻績宿方面 |

駒が石 |

駒が石から約200m進むと叶里の交差点に至り、善光寺道はそのまま直進します。左へ約3km登って行くと「シェーンガルテンおみ」(麻績村唯一の宿泊所)です。

麻績宿で泊るとなると善光寺道からそれ、また戻るのも時間がかります。あらかじめ「シェーンガルテンおみ」へ連絡をしておくと車が迎えに来てくれるはずです。

交差点からさらに約400mで「ガッタリ」に至ります。木曽義仲の愛馬が長途の旅の疲れから、ここで「ガッタリ」と膝を折ったと言うので、このあたりの地名になったとのこと。先の「駒が石」からわずか600m進んでガッタリ疲れたとは少々矛盾しているような気がしないでもないですね。木曽義仲の愛馬は一口坂で笹を食べなかったか?

叶里(かのり)付近 |

ガッタリ |

ガッタリを過ぎると、いよいよ麻績宿に入ります。

麻績宿が正式に宿場となったのは慶長十八年(1613)のことで、安政初年(1853頃)には本陣1軒、問屋2軒、旅籠屋29軒、東西約六町三十五間(710m)だったと言われています。

昭和町交差点付近 |

風格のある家 |

15:55、とうとう麻績宿の本陣跡に到着しました。洗馬から12里32町(48km)を歩いたことになります。

ところが本来の本陣はもう少し先の中橋本陣(共に臼井家)らしい。安政七年(1860)から本陣をめぐる紛争が発生し、この瀬戸屋も本陣を名乗ったという。東海道の本陣経営は楽ではなく辞めた本陣もあったいうが、格式にこだわったのでしょうか?

そもそも江戸期を通じて、この善光寺西街道通る参勤交代の大名家はなく、例外として幕末に京都守備のため二回、ここを通ったと言われます。それで本陣をめぐる紛争が発生のかと想像しました。

|

|

| 本陣跡(瀬戸屋) |

本陣の横にあるポストのようなものは、冬季のスベリ止めの砂が納められているもので、レポータには珍しいものでした。

瀬戸屋本陣から200m進むと中橋本陣跡です。多分こちらが麻績宿の基点だろうと思い、本日の行程はここまでといたしました。

臼井氏宅には孝教の講義をした臼井喜一郎を慕う門弟が文政ニ年(1827)にたてた碑と芭蕉句碑があります。

中橋本陣跡を過ぎて、右手に高札場跡の標柱があります。さらに進むとR403との本町交差点です。本日はここまでにして聖高原駅へ、約600mで標高差20m程度でした。

3日目(11.16)は6:50曇りの本町を出発、昔はこのあたりが麻績宿の外れだったらしい。善光寺までまだ8里、日暮れ前までには着きたいものだ。

本町交差点 |

髭題目の碑 |

上田道との分岐点 |

聖湖方面 |

善光寺道は本町交差点(写真)の右手を少し下っていて、すぐに「南無妙法法蓮華経」の大きな碑を右に見て通過、さらに進むと上田道跡の分岐点に至ります。善光寺道は左折し、筑北中学校を半周するように回り込みます。

筑北中学校を過ぎると家並みはなくなり、猿ヶ馬場峠方面の鞍部へ向かっての上りになります。

またこの付近から善光寺道がどこなのか怪しくなります。道標があれば迷うことはないのですが、路傍の馬頭観音を道しるべとして、畦道のような善光寺道を市野川へ上ります。

市野川入口 |

高札場跡 |

旧国道に出て200m程で、高札場跡(市野川の中心部)に至ります。明治の始め5軒の旅籠があったと言われます。一里塚(洗馬から13番目)もあったといわれていますが、何処にあったか現在は分りません。

善光寺道は市野川の外れで、舗装路から別れリンゴ園を突っ切る上りになります。

農道のような道 |

国道が分断 |

お仙の茶屋上り口 |

お仙の茶屋跡 |

地図でも分る通り、国道は善光寺道を分断して聖湖へ上っていますが、善光寺道は最短で猿ヶ馬場峠へ向かっています。市野川から30分程度で「お仙の茶屋跡」到着。

お仙の茶屋の言われは

案内板を参照、いつの頃まで茶屋があったのかは不明。ここから聖湖までは10分程度の上りです。

正面の坂を越えると聖湖 |

聖湖畔 |

拡大地図

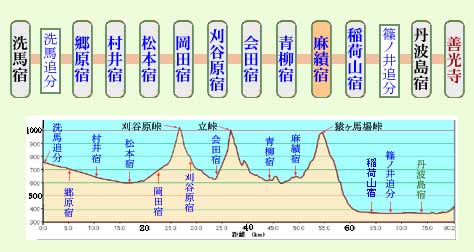

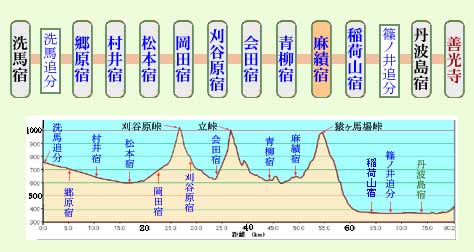

善光寺西街道