|

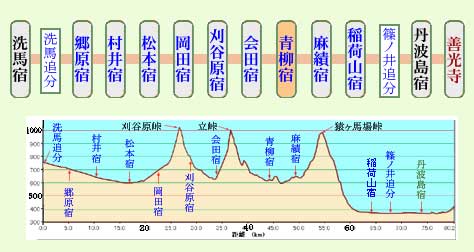

トップ > 善光寺西街道歩きパーフェクト・ガイド > 青柳宿

青柳(あおやぎ)宿

東条川を渡って1.1km進むと篠ノ井線の踏切を横切ります。青柳宿はもうすぐです。さらに踏切から500m進むと、連子格子が残る旧家が右手にあらわれます。歴史がありそうな造り酒屋で、酒も美味と思いました。まだ二里程度歩かなければならないので、飲むわけには行きませんが、善光寺参りの旅人も足をとめたことでしょう。

ようやく青柳宿に入りました。写真の正面は城山(905m)です。この宿場も坂になっていて、段差のある石垣の上に屋敷が建てられており、水路がその石垣の下をくぐり抜け、石垣の中から流れ出る水は他の宿場では見られません。また屋号を掲げた旧家が多く見られます。

ほぼ宿場の最上部付近に本陣だった「青柳八郎右衛門」邸があり、黒門の扉は往時のものとのことです。 本陣のすぐ先から善光寺道は左折し、斜面を横断するルートになります。往時は横町と呼ばれ、まだ宿内です。

横町を過ぎると民家も無くなり、すぐに大切通しに至ります。この切通しは天正八年(1580)に青柳伊勢守頼長によって開削され、その後切り下げられたと説明板にあります。青柳宿側の斜面には観音百体(実際には数えていません)が祀られています。大切通しを抜けると晩秋の紅葉が鮮やかでした。

大切通しから300m程度進むと小切通しです。ここから我が麻績村になりますが、麻績宿まではまだ一里程度あります。小切通しの先は長野道(高速道路)で、善光寺道はカードを潜ることになります。

高速道路を潜り抜け300m程度下ると、正面に聖高原が大きく見えてきます。さらに進むと麻績川に到ります。 女淵(おなぶち)のわけ有りげな表示があり、麻績川に沿って下り、最初の橋を渡ります。

国道403号は善光寺道を寸断していて、国道から少し離れた地点に「嫁の泣き石」、「二十三夜塚」があります。

嫁の泣き石から約400m進むと「高札場跡」があります。さらに150m進むと、洗馬から12番目の麻績一里塚跡に至ります。便宜上「麻績一里塚」としましたが、一口坂一里塚と呼ばれていたのかも知れません。

一里塚跡から100mを進むと善光寺道は国道から左へそれ、急な坂道になります。この坂は「一口坂(ひとくちざか)」と呼ばれいます。

|

|||||||||||||||||||||||||||