|

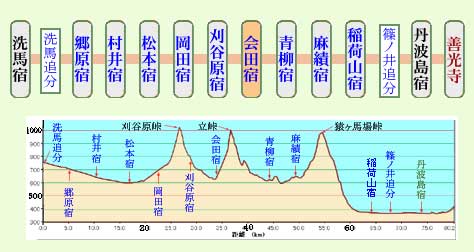

トップ > 善光寺西街道歩きパーフェクト・ガイド > 会田宿

会田宿(かいだ)宿

道半ばとなる会田宿に入ってきました。本日の宿泊地の麻績宿へも中間地点になります。これから立峠を越えるため腹ごしらえをするのがよいのですが、現在の宿場にはそのようなお店がありません。ただ写真のように電線が地中に埋められており、景観は善光寺街道一。

宿場は享保年間(1716〜1736)に完備したと言われ、ここもしばしば火災にあい、天保年間〜安政年間(1830〜1860)に7度の記録もあるらしい。左折すると斜面(信濃言葉で科〔しな〕)を横断する中町通りが善光寺道です。旧家が残る中町通りを300m行くと善光寺道は右折して登りになります。

右折して少し登った左手が堀内本陣跡、右手土蔵を残す。道は舗装されているが往時と同じ幅と思われます。正面の尾根はこれから越える立峠方面です。

会田宿は家数117、本陣・脇本陣があり、旅館14・木賃宿4・茶屋3・馬牛宿3・馬稼業23と文久3年の記録にあるように現在もこじんまりとした感じが伺われます。

会田街道分岐点から400m程度登ると会田宿の北の入口を示す一対の常夜燈があります。案内板によると「善光寺街道で最も優れいる」とあり、安政二年(1855)に造られたとのこと。

常夜燈から300m程登ると長屋門が残る松澤家が右手にあります。松澤家から200mのところに分岐点があり道標に聖湖まで21.8kmある「まだそんなに」とうんざりしました。本日の目的地、麻績宿へはまだ4里もあります。

大師堂から600m程進むと、岩井堂への山道があります。摩崖仏などを含め52体の石仏群が安置されているそうで車道から反れて登ってみましょう。弘法大師伝説のある観音堂で古くからの霊場です。往時の善光寺参りの旅人もきっと参拝したはずです。

岩井堂から500m程進むと「うつつの清水」があります。ここは岩井堂一里塚(洗馬から9番目)と茶店も大正時代まであったとのこと。往時の人々はここで喉を潤し立峠へ向かったことでしょう。

うつつの清水から車道を500m進むと、立峠への分岐点に至ります。この谷側に善光寺街道で一番大きくて美しいと言われている馬頭観音が安置されています。車道に背を向けているので、旧道は破壊されてしまったのでしょう。

|